《隐形的翅膀》大家都听过吧?这本是很励志温暖的歌曲。可是,现实中并不是所有翅膀都是好的。有种长在眼睛里的“小翅膀”,潜伏期长,特别磨人!今天小编来给大家科普下。

眼睛里的“小翅膀”

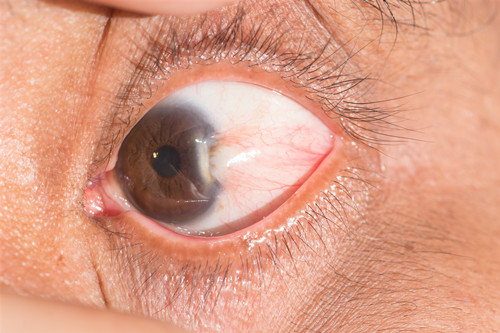

在眼科门诊,有时会听到有病人说,“医生,我眼睛里长了一块白色的肉!”。这听上去很可怕,其实这就是翼状胬肉,因其形状酷似昆虫的翅膀而得此名。这也就是我们今天要聊的“小翅膀”。

这是一种很常见的结膜变性眼疾,病变属于赘生组织,一般起源于眼睛的球结膜。

发生变性、肥厚、增生的结膜下组织,非常缓慢地向角膜内生长,呈三角形。

当胬肉日渐增大后,会让眼睛表面的泪水层分泌不均匀,导致间歇性的视觉模糊,当胬肉严重至遮盖瞳孔时,更可使视力受影响。渔民、农夫等经常在户外工作的人士会较易患上该眼疾。

为什么会得翼状胬肉?

翼状胬肉一般认为是结膜长期受到外界刺激,如日晒及紫外线等而引起的慢性炎症。

有研究显示,紫外线照射后,眼球表面的结膜细胞会受到伤害,引起发炎反应,细胞内的基因也可能因此受到影响,细胞呈现不正常的生长,从而导致翼状胬肉的产生。

另外,侧面照射的阳光,经由角膜折射后会聚焦于靠近鼻子一侧的角膜和眼白,长期照射下,这一区域的组织更易受损,从而形成翼状胬肉。

因此,交警、志愿者、高空作业者、环卫工人等经常在户外工作的人士会较易患上该眼疾。

翼状胬肉和眼部息肉有何区别?

眼部息肉与翼状胬肉的区别在于生长的位置不同。

眼部的息肉一般长于上、下眼皮(眼睑)的内侧,通常是由于眼睑炎症导致了结膜的增生,表现为一种红色息肉状的肿物;而翼状胬肉一般长于角膜,也就是黑眼球长入了球结膜的组织。

翼状胬肉的症状与治疗

根据病变进展情况,翼状胬肉通常分为进行期或静止期两种,胬肉小而且生长停滞属于静止期,一般不需治疗,但应尽可能减少风沙、阳光、眼部炎症刺激以防胬肉生长。

反复眼红的胬肉属于进行期,建议在医生指导下用药,一般来说,如果胬肉“爬”过黑睛2-3mm即可考虑手术,胬肉牵扯角膜可引起逆归性散光,一旦胬肉完全覆盖瞳孔,视力会严重受损,此时就需要考虑进行手术切除胬肉来治疗。

在目前的眼科手术而言,切除翼状胬肉的方法主要有三种:单纯胬肉切除术、胬肉切除+抗代谢药物、胬肉切除+自身结膜移植术。

翼状胬肉如何预防?

1.尽可能避免烟尘、风沙及阳光刺激,注意眼部卫生。

2.患沙眼或其他类型结膜炎应及时治疗,同时应注意睡眠充足,生活规律,劳逸结合,保持乐观、积极向上的生活态度,养成良好的生活习惯,忌烟忌酒。

3.饮食上应注意合理膳食、营养均衡。摄入蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,食物品种多元化,多食新鲜蔬菜水果。

4.翼状胬肉属眼科常见病,早期应选择药物治疗。无论何种类型的翼状胬肉手术切除后均有复发可能,复发率约5%-20%,为减少术后复发,术后坚持用药、随诊很重要,再次手术的复发性胬肉应做病理检查。

图片版权归「站酷海洛」所有

部分素材来自网络 侵删